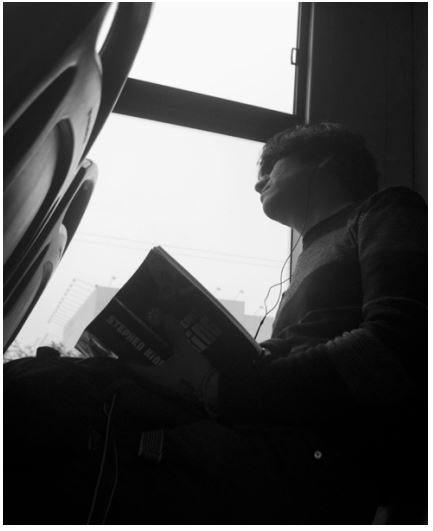

Leer en los buses, como en los baños, era un acto común en la era pre smartphone. Las idas y vueltas de la Universidad Católica a casa me tomaban, aproximadamente, cuatro horas diarias. Veinte horas semanales.

Ochenta horas por mes y, al año, casi mil horas de mi vida atrapado en las congestiones vehiculares. No estaba dispuesto a perderlas. Por supuesto, estudiaba. Por supuesto, meditaba. Pero lo que más hice durante esas más de 5 mil horas fue leer. Allí inicié mi amistad con Stendhal y sus dos colores: Rojo y negro. La fortalecí con su Cartuja de Parma. Consumí hasta el hartazgo a Alfredo Bryce Echenique y, escandalizado, viajé leyendo a Vargas Llosa.

La lectura es un vicio egoísta, solitario, introspectivo; cosa que se diría imposible en los viajes en

bus. Y, en efecto, por momentos lo fue. Un buen amigo, sanmarquino él, defendía a capa y espada la

lectura de cierto género literario el cual, valgan verdades, aún no había explorado. Indignado, aseguraba que no leer a George Bataille era una escultura a la ignorancia. Ante mi mirada de escepticismo, me prometió prestarme el libro. Así lo hizo.

6 p.m. Los buses y combis forman filas que serpentean sobre la avenida La Marina y que luego se aletargarán sobre la Javier Prado. Algo de frío impulsa a los viajeros a cerrar las ventanillas. El vapor de la respiración se mezcla con los aromas de los pasajeros en el final de su jornada. La lentitud del movimiento vehicular es como una procesión al dios hogar amenizada con La hora del lonchecito, fondo musical para la travesía de dos horas de vuelta a casa. Abrí el libro. Mi mirada recorría cada sugerente línea que estimulaba el lado más oscuro de la imaginación al punto que, en cierto momento de la lectura de esa primera carilla, me llené de vergüenza. Cuando quise pasar a la siguiente página, la señora, una mujer mayor y robusta que se encontraba sentada junto a mí, me pidió que aún no la pase, pues no había terminado de leer la primera.

Los dos viajamos y leímos ruborizados todos el trayecto. Sé que la congestión vehicular es un problema. Conozco del tiempo perdido y de la falta de paz en nuestra ciudad, del mal humor que produce en todos; pero esa tarde, eso de la lectura egoísta, íntima, solitaria e introspectiva se quebró cuando esa señora y yo

compartimos el viaje y la lectura. Fuimos amigos accidentales, fieles, honestos, sabedores de este vínculo con fecha de caducidad que significaba compartir páginas prohibidas, atrapados en el tráfico de Lima.

Lima es salvaje: los que logren desarrollar la habilidad de leer apretados por la gente, faltos de aire fresco, junto a durmientes que en cada curva apoyan su cabeza en el hombro vecino, esquivando ladronzuelos carteristas, habrán ganado un tiempo que será invaluable, tanto que dejará de importar los paraderos que se nos pasaron por continuar pasando las páginas.