Me dijeron que para matarlo tenía que escribir sobre él. Lo intento esta madrugada. Me entrego a un insomnio vivo donde su voz aterriza una y otra vez, como un montón de libros viejos, pero no me detengo en ninguno. Conocí a Idán cuando separaba hojitas de té de la arena roja que nos envolvía esa tarde de octubre, quizás noviembre. Aún puedo sentirme en ese desierto lúdico mientras me trenzo a su imagen intentando ser él. ¿Y cómo es eso de que todo fluye?, preguntan y solo puedo pensar en sus ganas de ser mis manos llenas de lluvia, de ser todas mis hierbas salvajes.

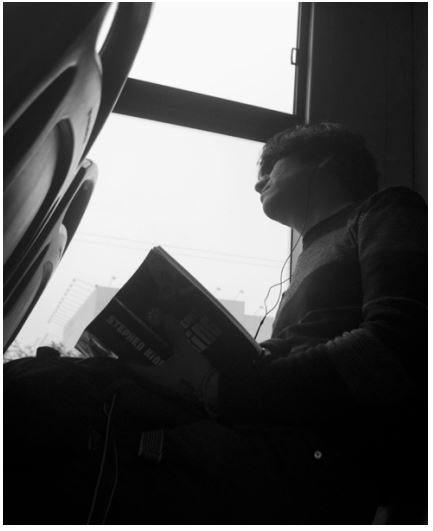

También indicaron que no era suficiente un solo cuento. Para matar a Idán necesito aplicarle una dosis larga de cuentos breves, imposible si todavía no encuentro una escena para empezar. Es entonces cuando nos veo cruzar por una ciudad que amanece con violencia y que amé, con certeza, porque él la despreció antes. Las comas no son respiratorias, repiten ellos y recuerdo cómo nos ahogábamos de tanto respirar. Ahora sé que Idán fue una estación más en el viaje y que, aunque me convertí en testigo exhausto de sus sueños, soy yo quien sueña. A veces nos devoran insectos azules; otras, me obligan a leerlo como a una novela de Cortázar, con o sin instrucciones. De cualquier manera, es un paisaje resiliente al que recurro al final de la noche.

Ellos aseguraron, además, que si conocía el final sería más fácil preparar este crimen. Pero tal final no existe, es otro cuento que está por escribirse y únicamente porque creo que podré matarlo, he procurado durante estos días no olvidarme de su respiración. He aprendido a verlo, recursivo como era, entre las raíces de este maldito lugar. Contra todas mis palabras, he buscado en otras voces su forma de decir mi nombre. He jugado, también, a no entenderlo y es cuando más quiero que vuelva en entrelíneas mías, me resulte ilegible y se lleve en sus uñas la tierra que me hizo desear su muerte, como la de otro perro desahuciado. Quiero enterrar a Idán en un carnaval al que podamos huir después para destrozar las fronteras de su piel colombiana y estallar todos mis cuadernos que acreditan que viví más de veintitrés o todos mis años a su lado y que, aunque el olor del mundo no estaba ahí, me podría haber quedado un rato más.

¿A quién le importaría esto?, reiteran ellos. Tal vez para acabar con Idán debo releer Opio en las nubes, encontrarlo en una Bogotá donde el mar asoma del otro lado de la montaña; sí, aquella donde conocimos lo inútil que era nuestra felicidad sin hojas de té negro y él flotaba como mis palabras, redundantes. Quizás para su asesinato debo regresar a su ciudad, arrancarme todas sus ausencias, derribar cada una de sus oraciones y cada avenida para no verlo donde no hay más que habitantes de calle. A lo mejor ya tengo que empezar a escribirlo, convertirlo en caracteres con espacio, en este cuento roto, en esta literatura muerta. Una cronista decía que “no se escribe para estar seguros” y hoy escribo para arrancar a Idán de todas mis anotaciones, para estar segura de que no es un cuento sino todos juntos, o ninguno. Escribo para comprobar que Idán no es un lugar ajeno, al que escapaba cuando todo era insulso en mi rutina. Escribo para retroceder y mirarlo crecer en el barro, recordar que nunca existió y que, por ende, este crimen jamás sucederá, porque este perro ya ha muerto y yo me subiré a aviones imaginarios para hablar sobre el amor en los aeropuertos.