I.

Esguince de tobillo, diagnostica el doctor. Me receta antiinflamatorios y analgésicos cada ocho horas y me conmina al reposo. Dando brinquitos salgo del consultorio, tomo un taxi, llego a casa y otra vez a los brincos voy directo a mi dormitorio, a guarecerme del mundo veloz al que momentáneamente no podré seguirle el ritmo.

Echado en mi cama, en extenso, como un animal herido, bramo, me quejo, me retuerzo de dolor y me quedo dormido…

Esto de tener el tobillo del tamaño de un mango piurano no es tan malo. No tengo distracciones y puedo dedicarle varias horas más a la lectura de un libro que tengo postergado, guardado en un vetusto cajón, cubierto de ropa interior y de chucherías sin más valor que el del puro sentimiento.

Es un libro pequeño, flaquito, pasta dura, color celeste que el tiempo ha decolorado cruelmente. “Por el camino de Swann” dice el título en letras que alguna vez fueron doradas. Huele a viejo, a humedad. Sus páginas amarillas no llegan, según me percato, ni a trescientas unidades. Quince días son más que suficientes, pienso. Me acomodo, me distiendo, comienzo mi lectura…

Blip. Suena mi laptop al costado de mi cama, una notificación nueva en mi cuenta de Facebook, en mi muro de los lamentos, un like, una sonrisa, otro like… Trato de calmarme. Esto necesita de cierta concentración. No es poca cosa, me digo. Estoy entregado a la lectura del famoso primer tomo de “En busca del tiempo perdido”, la monumental obra de Marcel Proust. Volvamos a la literatura, respiro hondo…

Blip. Vuelve a sonar pero esta vez es mi celular el que emite la alerta, una notificación del WhatsApp: “ola ke aze amiwito? estoy trissshhhhte, me siento más rechazada que la primera raja del pan de molde… jijijijiji”, me dice una amiga, la dejo “en visto”. La primera raja del pan de molde parece ser su sino. Sigamos, ahora lo importante es mi reencuentro con la lectura…

Blip. Otra vez la modernidad con sus sutiles rugidos. Blip. De nuevo el WhatsApp, mi jefe deseándome pronta mejoría y yo pensando que el trabajo dignifica al burro y envilece al hombre. Blip. Esta vez es el Facebook, un evento el sábado por la noche, cena y concierto al que no iré por estar lesionado. Blip. En Instagram han comentado una foto de cuando estaba en uso de todas mis facultades. Blip, blip. Tengo un seguidor más en mi cuenta de Youtube y dos trolls que me insultan. Blip, blip. Varios tuits sobre una catástrofe en Quito. Blip. Mi madre le ha dado like a la foto de mi tobillo inflamado. Blip, blip, blip, blip… diosito, recógeme…

II.

-Señorita, la carta por favor…

-No se puede oe. Leer en estos tiempos es imposible.

-Tenga joven.

-Gracias. Me da… una porción de chaufa para dos y una Inca Kola de litro y medio, eso es todo. Ahora sí, ¿qué me decías?

-Que ya no se puede leer. Estuve quince días con el tobillo lastimado e intenté con un librito de Proust, pero fue imposible.

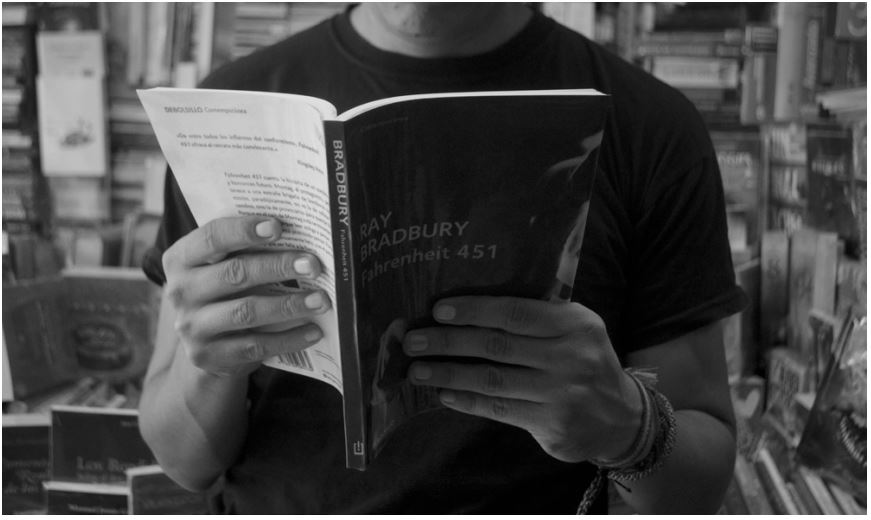

-¿Por qué quieres leer a Proust? Lee a Baricco, a Bolaño, a Bradbury, no sé. Si quieres algo denso lee a Borges, pero a Proust… pucha, ¡no sé ah!

-Pero Proust es el más grande escritor del siglo veinte. El maldito se escribió una novela de siete tomos que, dicen, es el más profundo estudio sobre la conciencia humana, sobre el tiempo y la memoria y en todos los rankings se le reconoce como el mejor, junto a Joyce.

-¡Bah! La literatura es enemiga de la estadística. Yo creo que alguien que se sopló los siete tomos de “En busca del tiempo perdido” dijo que era una genialidad y el resto se encargó de extender el chisme.

-Bueno, es un poco pesado de leer, hay que reconocerlo.

-Es un somnífero, una patada en la nuca, un cogoteo a la vigilia, hace unas divagaciones enormes… y hace digresiones sobre sus propias digresiones. En fin, qué te puedo decir, hay libros que ya no son para este tiempo.

-Tal vez….

-Además, cómo lees esa cosa cuando tienes Internet, Vimeo, Youtube, Instagram, Netflix, o… Xvideos. El mundo está hecho de imágenes, las letras han perdido vigencia.

-Llegó el chaufa, por fin, estaba de hambre…

-Mmm, se ve bueno.

-Sí, pero el wantán está medio desabrido.

-En cambio la salsita de tamarindo todavía guarda el añejo encanto.

-Algo, algo… Tiene un sabor que no está para despreciar. Me recuerda al chifa al que iba de niño con mi vieja, era un lugar todo roñoso, de paredes blancas y manchas de grasa por todos lados…

-Definitivamente este chaufa está buenazo…

III.

Mañana vuelvo al trabajo. Dentro de mi habitación trato de no dejar pendientes, enciendo la laptop, reviso mi correo, termino un informe que escribí con mi tobillo aun latiendo. Tengo todo listo para mañana, tengo todo menos sueño.

¿Qué hacer? Nada, es la respuesta que cabe en estos tiempos. Tenemos todo y por lo mismo no nos emociona nada, todo está demasiado a nuestro alcance, o eso creemos. Recurro a Youtube, esa suerte de biblioteca de Alejandría y muladar de la cultura popular donde conviven las sinfonías de Haydn junto a youtubers adolescentes haciendo payasadas.

Youtube me cuenta, en un hermoso documental francés, que Proust dedicó catorce años de su vida a escribir “En busca del tiempo perdido”. La novela es de tal magnitud que contiene más de un millón de palabras (¿quién se habrá dado el trabajo de contarlas?), aparecen doscientos personajes y contiene casi tres mil páginas impresas (de letra chiquita chiquita), pero más impresionante aún es cómo hizo Marcel para escribir semejante novela.

En los últimos años de su vida, y habiendo publicado sólo dos de sus siete volúmenes, Proust, sensible, homosexual, asmático, sibarita, decide emprender la más grande epopeya: terminar la novela que para entonces empezaba a desbordarse. Marcel tiene tanto que decir, tanta memoria que volcar, tantas reflexiones que sustentar y tan poco tiempo por delante que no quiere que nada lo distraiga. Con premura construye su encierro, ordena tapiar con corchos las paredes de su habitación para no escuchar el ruido de las calles, casi no se levanta de la cama y escribe sobre ella, recostado. Para soportar sus terribles y continuos ataques de asma apela a la cafeína pura y a inyecciones de adrenalina. Su novela es escrita con tal obsesión que casi todo lo que termina lo reescribe varias veces y aún sobre las versiones definitivas, añade anotaciones tan extensas que deben ser escritas no sólo sobre los bordes de las hojas, sino en papeles sueltos que luego, Celeste Albaret, su última criada, añade pegándolas y doblándolas en la página correspondiente, haciendo que el cuaderno, desplegado con todo y anotaciones, parezca un laberinto inverosímil, desconcertante.

El tiempo se le está acabando y Proust decide dejar hasta de comer. Prefiere gastar las pocas energías que le quedan escribiendo y escribiendo hasta el último de sus días. El 18 de noviembre de 1922, Marcel Proust muere en su habitación insonora, empuñando su cuaderno y su pluma y con cientos de anotaciones desperdigadas sobre la cama, el velador y el piso de su dormitorio. Alguien que lo visita, apenas se entera de su muerte, comenta: “sus notas parecen vivas alrededor suyo, es como ver a un soldado que ha muerto pero que lleva un reloj al que todavía se le escucha su tic tac tic tac”.

Son casi las tres de la madrugada y en pocas horas debo regresar al trabajo. Debería dormir de una vez para no llegar a la oficina como si me hubiese atropellado un tranvía (me siento en otra época); pero algo me impide hacerlo. Apago mi ordenador, me incorporo, a tientas enciendo la luz y de prisa abro el cajón en el que he dejado descansar el libro que gracias a Youtube adquiere en este instante una dimensión distinta, de inmediato reinicio su lectura…

¿A quién quiero engañar? No creo que pueda terminar de leer a Proust, al menos no por ahora; por el contrario, recuerdo tener un libro de Bradbury en algún lugar de mi dormitorio, encontrarlo no me resulta tan difícil. Al abrirlo descubro que sus hojas no son tan amarillas. Vuelvo a mi cama, me acomodo y a pierna suelta, leo…

Por mi ventana los rayos de luz anuncian que la mañana de un nuevo lunes ha llegado.